Neue Messungen zum Faraday-Generator

und neue Fragen zur Induktion

Gastwissenschaftler am

ITAP -Institut für Theoretische Physik und Astrophysik

Universität Kiel

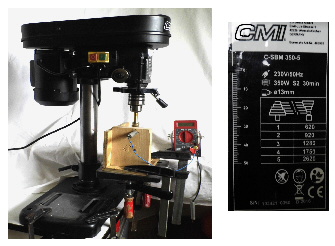

Abbildung 1 zeigt die als Antrieb dienen Standbohrmaschine, die in einem normalen Baumarktgeschäft erworben wurde. Zusehen ist die Halterung für einen Schleifkontakt, verbunden mit dem verwendete Digital- Vielfach-Meßgerät.

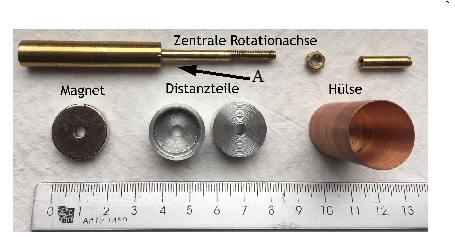

Abbildung 2 zeigt die auf einer Drehbank erstellten Teile zusammen mit dem Neodymium-Magneten.

Abb 2: Die Einzelteile des Rotationsteils

Wichtig ist, dass Magnet und Hülse möglichste genau axial ausgerichtet werden, so daß kein seitliches Vibrieren eintreten kann. Dazu müssen die zentralen Bohrungen und der Durchmesser des dünnen Teils der Rotatinsachse gut zueinander passen. Außerdem ist darauf zu achten, dass kein seitliches Verbiegen an der Verbindungsstelle A zwischen dem dicken und dünnen Teil der Rotationsachse erfolgt. (Passiert leicht, wenn die Rotationachse aus dem weniger festen Aluminium gefertigt wurde).

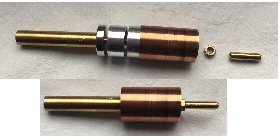

Abbildung 3 zeigt, wie die Teile zusammengesetzt werden zum fertigen Rotationsteil

Abb 3: Zuammensetzung der Einzelteile zum Rotationsteil

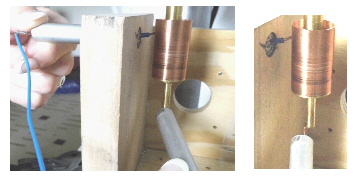

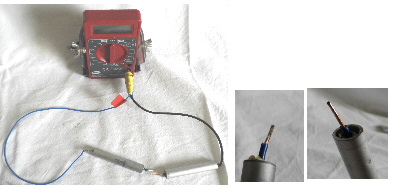

Abbildung 4 zeigt den äußeren Messkreis und vergrößert die verwendeten Schleifkontakte

Abb 4: Äußerer Leiterkreis mit den Schleifkontakten

Die Schleifkontakte bestehen aus freigelegten Leitungsdrähten (Durchmesser 1,5 mm) von ausreichender Länge, damit eine gewisse Federwirkung erzielt wird.

Federnde Kohleschleifkontakte haben sich als ungünstig erwiesen, da durch den Kohleabrieb die Übergangwiderstände zum Metall negativ beeinflußt wurden.

Abbildung 5 zeigt den eigentlichen Meßvorgang. Der in der Vorrichtung gehalte Kontakt wird mit leichtem Druck gegen die rotierende Hülse geführt, der zweite Schleifkontakt freihändig gegen die Rotationsachse. Instabile Meßwerte deuten in der Regel auf einen nicht geschlossenen Kontakt zwischen den Leitungsdrähten und den rotierenden Teilen hin.